Business as usual

Wollen wir überhaupt so weitermachen wie zuvor?

Ich habe lange nichts geblogged, weil mir schien: In dieser existenziellen Krise möchte ich lieber nichts sagen als etwas Belangloses.

In den letzten Tagen habe ich jedoch eine Sorge entwickelt, die es mir wert scheint, sie mit anderen zu teilen.

Diese hat nichts mit der Krise an sich zu tun, als mit der Frage, was wir aus ihr lernen.

Was mich in den letzten Wochen am meisten erstaunt hat, ist, wie leicht wir uns als Gesellschaft taten, unser privates wie berufliches Leben von einem Tag auf den anderen komplett umzustellen. Da war sie einmal, die vielfach geforderte Veränderungsbereitschaft. Nicht nur „Yes we can“, sondern „Yes we do“. Kaum gab es einen Aufschrei angesichts der großen Einschnitte in unser privates wie berufliches Leben, die wir alle hinnehmen mussten. Statt dessen haben wir uns angepasst, haben Lösungen für die neue Situation gefunden, haben nicht nur über Change und Transformation philosophiert, sondern uns tatsächlich verändert. Das ist das Wunderbare an uns Menschen. Diese Wandlungsfähigkeit, wenn sie nur wirklich gefordert ist.

Umso mehr wundert es mich, wenn sich nun bei den ersten Lockerungen schon wieder die Stimmen mehren, bald könnten wir wieder zurück gehen zu unserem alten, gewohnten (Arbeits-)Leben. Business as usual.

Die Frage, die sich mir hingegen stellt, ist: Wollen wir überhaupt so weitermachen wie zuvor?

Hat nicht diese Krise gezeigt: Wenn wir nur wollen, geht es auch anders?

Was haben wir uns vergeblich angestrengt den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Und siehe da: Es geht doch! Wir müssen nicht permanent in der Weltgeschichte herumfliegen, kleinste Besorgungen mit dem Auto machen. Wir haben nicht nur die Technik für Videokonferenzen – man kann sie auch tatsächlich produktiv und effektiv nutzen! Im Übrigen nicht nur zum Wohle der Umwelt: Was wurden in den letzten Wochen Reisezeiten gespart! All der Stress, um rechtzeitig von einem Ort zum nächsten zu gelangen. All die Verspätungen, die wir und diejenigen, die auf uns warten, sonst erdulden müssen.

Ich denke auch an die vielen Berufsgruppen im Gesundheitswesen, der Altenpflege, Kinderbetreuung, Schulen, aber auch die Mitarbeiter in den Supermärkten, deren großen Wert für die Gesellschaft wir endlich einmal wieder gesehen haben, die wir als Helden bejubelt haben, denen wir einen Bonus zahlen wollten. War das nur eine Momentaufnahme, ein äußert flüchtiger Zeitgeist?

Viele sind sich auch der eigenen Sterblichkeit bewusst geworden und haben sich grundlegende Fragen gestellt wie: Bin ich eigentlich richtig in meinem Job? Ist es das, was ich wirklich machen möchte? Oder auch: Habe ich die richtigen Prioritäten in meinem Leben gesetzt? All die großen Fragen, für die man sonst nie Zeit hat, plötzlich waren sie da, drängten sich auf. In all der Düsternis tauchten Visionen auf von einem anderen Leben, einer größeren Erfüllung, vielleicht auch von einer Rückbesinnung auf das, was wirklich wichtig ist.

Und jetzt? Ist das alles schon wieder weg? Puh, noch mal Glück gehabt!?

Wenn sich nun also der Lockdown wieder lüftet, bleibt für mich die Frage: Wollen wir wirklich, ganz sicher, so weitermachen wie zuvor?

Oder nicht doch besser noch einen Moment innehalten und überlegen: Was können wir lernen aus dieser Krise? Was wollen wir anders machen, auch wenn wir es nicht mehr müssen?

Das ist eine Chance. Für unsere Regierung. Für die Unternehmen. Für Führungskräfte. Für jeden einzelnen.

Machen wir was draus.

- Veröffentlicht in Inspiring Leaders, Change

Open Leadership

Die smarte Alternative zu agiler Führung

Manchmal sind es kleine Dinge, die einen auf etwas viel Größeres aufmerksam machen.

Eine Trainerin fragte mich kürzlich, ob sie oder ihr Co-Trainer den Lead in einem Training übernehmen sollte.

Sie war die externe Vertriebstrainerin, er ein interner Fachexperte.

Ihr schien die Sache klar: Da er der interne Vertreter war, sollte er auch den Lead haben.

Aber das kann man natürlich auch anders sehen: Immerhin war sie die externe Trainingsspezialistin, die ja genau dafür eingekauft worden war: dafür zu sorgen, dass das Training gut läuft.

„Können wir nicht beide im Lead sein?“ fragte sie.

„Schon, aber was, wenn es zu einer brenzligen Situation kommt? Braucht es dann nicht doch einen, der mehr im Lead ist?“

Diese kleine Diskussion findet so oder so ähnlich sicherlich in vielen Organisationen statt, die Hierarchie zu Gunsten von Agilität abgebaut haben.

Die agile Führung lässt weitgehend das Team entscheiden. Aber was, wenn dann wichtige Entscheidungen von niemanden getroffen werden?

Kehrt man dann einfach wieder zur autoritären Führung zurück? Zumindest temporär?

Oder hat die ganze agile Führung, ehe sie wirklich Fuß gefasst hat, schon wieder ausgedient?

In der Tat löst das Wort „agil“ mittlerweile bei vielen schon großen Widerwillen aus. Und der „agilen Führung“ wird sowieso mit sehr viel Skepsis begegnet. Wobei die Reaktionen irgendwo zwischen „Wie soll das funktionieren?“ und „Ist das überhaupt etwas Neues?“ liegen.

Diese Skepsis kommt mir berechtigt vor.

Gut, dass in den letzten Jahren noch ein anderes Konzept entstanden ist, das meiner Ansicht nach wesentlich mehr Aufmerksamkeit verdient hätte: Open Leadership.

Was ist Open Leadership?

Open Leadership baut auf der Überzeugung auf, dass in jedem Menschen Führungspotenzial steckt. Und dass jeder Mensch in bestimmten Situationen der geeignetste ist, um sich selbst und/oder andere zu führen.

Führung ist deshalb bei Open Leadership keine Stelle, sondern eine Funktion, die dynamisch verteilt wird. Dabei wird situativ Führungsbedarf geklärt und wie er am besten gedeckt werden kann – durch den Open Leader oder andere. Es ist daher maximal partizipativ. Entscheidungen können und sollen möglichst dort getroffen werden, wo am meisten Kompetenz dafür ist. Darin folgt sie dem Grundgedanken der Agilität.

Aber anders als bei agilen Organisationsformen wird Führung nicht einfach ans autonome Team abgegeben. Bei Open Leadership gibt es nach wie vor hierarchische Führungskräfte, bei denen auch die letztendliche Verantwortung bleibt, z.B. für ausreichende Motivation und Steuerung zu sorgen. Anstatt aber den kompletten Bedarf an Führung selbst decken zu wollen, bringt der Open Leader wo immer möglich andere, und insbesondere besser geeignete, ins Leadership.

Bei Open Leadership ist also immer klar, wer im Zweifelsfall entscheidet.

Aber es ist genauso klar, dass wer normalerweise entscheidet keine Frage der Hierarchie, sondern eine Frage der Kompetenz ist.

Open Leadership ist also eine Führung,

- die nicht hierarchisch zementiert ist, sondern offen

- in der nicht immer die Führungskraft führt, sondern wer am besten geeignet ist

- in der nicht nur jeder sich selbst führt, sondern andere, ebenso wie die Führungskraft sich auch von einem Mitarbeiter führen lässt

- in der der Mitarbeiter auch Entscheidungen für andere treffen können

- in der es aber auch Führungskräfte gibt, die sicherstellen, dass ausreichend geführt und entschieden wird

Was macht die Führungskraft als Open Leader?

- Sie prüft den Führungsbedarf und sorgt dafür, dass dieser gedeckt wird durch den am besten Geeigneten.

- Sie bringt Entscheidungen an die Stelle, an denen die dafür größte Kompetenz vorhanden ist, und lässt entscheiden.

- Nicht selten lässt der Open Leader sogar darüber andere entscheiden, was er selbst tun soll.

- Sie weiß dabei, dass sie die letztendliche Verantwortung behält und immer dahin selbst entscheidet, wenn niemand anderes es tut.

- Damit das funktioniert, ist der Open Leader auch dafür verantwortlich, Open Leadership in die Organisation zu tragen.

Zurück zu meinem kleinen Beispiel vom Beginn.

Was heißt das für die Frage, wer von zwei Trainern den Lead in einem Training haben soll?

Ich denke so: Einer sollte in die Rolle des Open Leaders schlüpfen und Sorge dafür tragen, dass möglichst stets derjenige im Lead ist, der für einen Part der geeignetere ist. Läuft alles glatt, fällt das gar nicht groß auf: Beide übernehmen gerne Teile und lassen sich gegenseitig viel Raum. Entsteht aber einmal eine Situation, in der ein Führungsvakuum entsteht, weil niemand den Lead bei sich sieht, übernimmt der Open Leader diese Verantwortung.

Das ist natürlich leichter gesagt als getan. Open Leadership ist keine Technik, die man einfach mal anwendet. Es bedarf einer echten Transformation, um eine Open Leadership Culture zu schaffen. Ich halte das aber für die smartere und nachhaltigere Veränderung, als lediglich auf Agilität in der Führung zu setzen.

Schreiben Sie mir, wenn Sie das auch so sehen. Und lassen Sie uns austauschen, wie wir mehr Open Leadership in Organisationen hineintragen können!

- Veröffentlicht in Inspiring Leaders

How to do more with less

How to do more with less

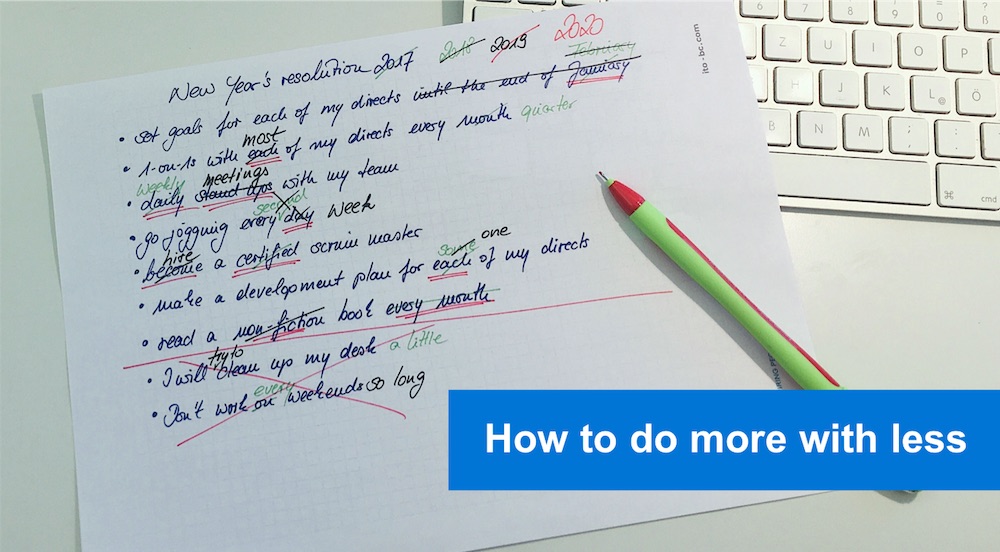

Every year starts with the same articles on New Year’s resolutions: How to kick bad habits and become a better version of oneself.

I guess there’s nothing wrong with that: Better to think about one’s life once a year than never.

So, we make plans and try to execute those and fail – at least in part – and fall back into old habits. And next year it’s the same old story all over.

So, I have one suggestion for this year: Don’t think about what you should do more. Because that is really difficult, and you will probably not achieve that. Simply because life’s short and there’s too much to do and never enough time.

I am convinced that we don’t do too little. It’s rather that we try to do too much. And that leads us to doing everything a little and nothing much.

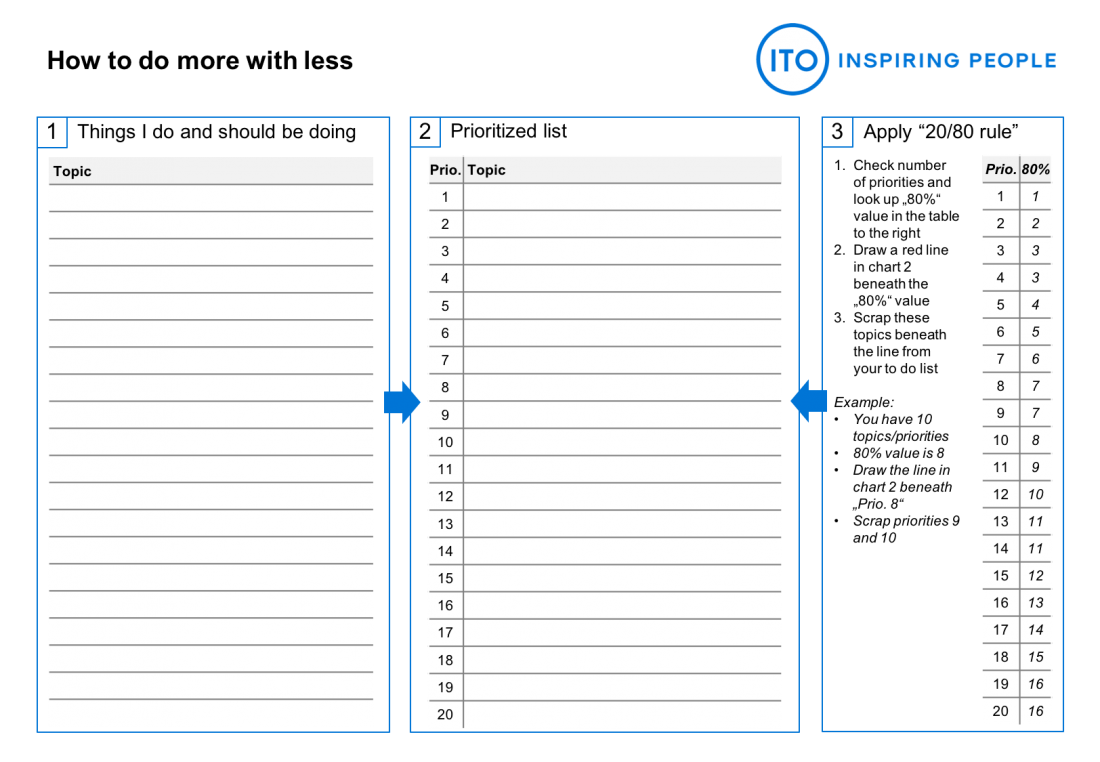

Think instead about what you want to do less – in five easy steps:

- Make a list of all the things you do and think you should be doing.

- Then prioritize them: The most important things on top, the least important to the bottom. Don’t overthink this step. Follow your intuition.

- Then apply the old 20/80 rule but upside down: Draw a dash separating the top 80% from the bottom 20%. Scrap the to do’s at the bottom. You will not plan to do these anymore. You might not stop doing them altogether, but they will always be last. Only when you’ve done everything else, will you turn to these. So probably you will never get to them. But don’t worry. The time you save on those low-priority items will be free for the things that are really important. And this is how you will do more with less!

To help you with that, you can use this simple document: Print it out and have fun with it!

Good luck!

- Veröffentlicht in Inspiring Leaders

We hire people for their skills, and we fire them for their attitude. (Jack Welsh)

Ich muss leider sogar noch ergänzen:

Leider feuern wir sie nicht einmal konsequent, sondern lassen zu, dass sie bleiben und die Kultur vergiften.

Ist die Kultur dann einmal vergiftet, macht man sich daran, eine Wunsch-Kultur zu formulieren mit Values, einer Mission,Vision, oder neuerdings auch einem schicken Purpose. Und dann werden Mitarbeiter durch Culture Workshops geschleust und fragen sich, was jetzt anders ist als zuvor. Es sind ja immer noch die gleichen Menschen mit ihrer gleichen Attitude.

Wenn es dem Unternehmen wirklich ernst ist mit der Kultur, muss sich diese erst einmal auf Einstellungen, Beförderungen wie auch Kündigungen auswirken. Den Worten müssen Taten folgen.

Was tun wir aber eigentlich, um die Attitude von Mitarbeitern zu erfassen?

Oder auch: um die Attitude wirklich zu verändern?

Wir suchen talentierte Mitarbeiter mit besonderen Skills, die sich gut selbst steuern können, mit Ambition, Kreativität, Leistungswille.

Aber man kann all das haben und trotzdem ein Idiot sein, der nicht in die Kultur passt.

Auch die beliebten Persönlichkeitstests sagen uns nur ob jemand z.B. eine Tendenz zur Extraversion (Big 5) hat, wenn sie nicht gleich Menschen in Farbkategorien einteilen (DISG). Was sie uns nicht sagen, ist, wie sich jemand in bestimmten Situationen im konkreten Unternehmensalltag verhalten wird. Wird er auch dann noch loyal sein, wenn seine Loyalität negative Konsequenzen für ihn hat?

Was meint eigentlich Attitude?

Das Wörterbuch bietet zur Auswahl: Haltung, Einstellung, Gesinnung.

Aber ich denke, es ist mehr: Attitude sind Neigungen Situationen zu bewerten und entsprechend zu handeln.

Ein Beispiel:

Ich sehe etwa, wie jemand Hilfe braucht, um eine Aufgabe zu erledigen. Und ich bewerte diese Situation als Chance ihm zu helfen und tue das. Oder alternativ bewerte ich sie als Hindernis für meine eigenen Arbeiten und unterlasse die Hilfeleistung.

Jetzt sagen Sie vielleicht: Das ist doch Empathie und die erfragen wir doch.

Ja klar. Aber wir erfragen Empathie so, als wäre das eine Fähigkeit, und so rekrutieren wir zur Empathie fähige Menschen, die nur leider praktisch mitunter jegliche Empathie vermissen lassen. Was unterscheidet aber den bloß Empathie-fähigen vom tatsächlich empathischen Menschen? Das ist Attitude.

Gibt es Instrumente, um die Attitude zu erfassen?

Die gilt es noch zu entwickeln!

Aber keine allgemeinen, sondern ganz konkrete, die zum Unternehmen und der Kultur passen müssen, die es verwirklichen will.

Eine sehr schöne Aufgabe, wie ich finde. Und eine, die wirklich etwas bewegen wird.

Wir sind dran!

Stay tuned & be inspired!

- Veröffentlicht in Inspiring Leaders

Zähneputzen – eine motivatorische Erfolgsgeschichte

Dass man Mitarbeiter motivieren und nicht nur Ziele setzen muss, leuchtet Führungskräften schnell ein. Nur leider mangelt es dann oft an guten Ideen, wie denn das Motivieren bewerkstelligt werden könnte. Ich bringe dann gerne als erstes eine Methode zur Motivierung, die aus meiner Sicht völlig vernachlässigt wird in der Führung, obgleich sie enorm wirksam ist.

Man kann den Wirkmechanismus am Beispiel des Zähneputzens gut nachvollziehen. Wie bringen Menschen die Motivation auf, zumindest 2x täglich zur Zahnbürste zu greifen und sich die Zähne zu putzen? Man könnte meinen: Weil wir wissen, dass wir sonst Karies oder Parodontitis bekommen, im schlimmsten Fall unsere Zähne frühzeitig verlieren. Das sind rationale Gründe, die einleuchten. Aber wenn ich mir gestern Abend gespart hätte die Zähne zu putzen, wären mir diese heute nicht gleich ausgefallen. Trotzdem habe ich mir brav wie jeden Abend die Zähne geputzt. Und das obwohl ich Zähneputzen relativ lästig finde. Wie lästig es ist, sieht man bei Kindern, die oft einen Aufstand darum machen, als würden sie massakriert. Auch für die Kinder haben wir all die schönen, rationalen Argumente. Sie erzielen nur leider nicht die gewünschte Wirkung, dass sie motiviert, vielleicht sogar intrinsisch motiviert, ihre Zähne putzen würden.

Uns Erwachsenen geht es im Übrigen oft nicht besser: Wir trinken Alkohol, rauchen, betreiben zu wenig Sport, essen zu viel Fleisch etc., obwohl wir genügend rationale Gründe kennen und uns vielleicht sogar schon diesbezügliche Ziele gesetzt haben. Und auch im Job gibt es nur allzu viele Dinge, die rational einleuchtend sind, für die es uns aber dennoch an Motivation dafür mangelt.

Warum also können wir für das Zähneputzen eine Motivation aufbauen und für manch anderes nicht?

Das motivatorische Zauberwort heißt »Gewohnheit«

Wir haben uns schlicht daran gewöhnt, es zu tun und würden es vermutlich selbst dann weiter tun, wenn der ein oder andere rationale Grund wegfallen würde. Vielleicht würde wir es sogar vermissen, wenn wir es einmal nicht mehr tun dürften. Das ist die sprichwörtliche Macht der Gewohnheit.

Dabei haben wir gelernt, eine bestimmte Situation so zu bewerten, dass wir eine bestimmte Gewohnheitshandlung setzen, z.B. Ich habe gerade gefrühstückt, ergo putze ich nun die Zähne. Die Gewohnheit ist als Motiv ebenso wie eine konkrete Handlung. Das Besondere: Sie erfordern keine rationale Entscheidung, sondern werden sozusagen automatisiert abgerufen.

Wäre das nicht toll, wenn Sie als Führungskraft in Mitarbeitern Gewohnheiten aufbauen könnten für all die Dinge, die diese nicht oder nicht so machen, wie es erfolgreicher wäre?

Bleibt die Frage, wie das konkret vonstatten gehen soll, denn eine Gewohnheit kann man leider nicht einfach anweisen.

Eins ist klar: Gewohnheiten taugen nicht für eine einmalige Motivierung, denn es braucht Zeit sie aufzubauen. Ist eine Gewohnheit erstmal etabliert, motiviert sie zum Handeln – aber damit eine Gewohnheit aufgebaut wird, braucht es zunächst andere Motivatoren, die das Verhalten so lange extrinsisch begünstigen, bis es in eine Gewohnheit übergangen ist und sich danach selbst aufrechterhalten kann.

Gewohnheiten als Führungsinstrument

Dazu braucht es:

1. Klarheit welches Verhalten überhaupt zur Gewohnheit werden soll und warum

- Eine klar umrissene Situation, die als Auslöser für das Gewohnheitsverhalten dient (= Motiv)

- Die Verhaltensschritte, die zur Gewohnheit werden sollen (= Weg)

- Eine Belohnung, die auf das gezeigte Verhalten folgt und dieses positiv verstärkt (= Ergebnis)

2. Den Anstoß das Verhalten so lange zu zeigen, bis es zur Gewohnheit geworden ist

Schauen wir uns ein Beispiel an:

Sie wollen die Meetingkultur in Ihrem Team verbessern. Insbesondere das permanente Checken der Handys soll unterbleiben. Das Ergebnis wären produktivere Meetings und weniger Missstimmung.

In welcher Situation soll das Verhalten erfolgen: Zu Beginn von Meetings.

Welches Verhalten soll gezeigt werden: Handys werden ausgeschaltet.

Welche Belohnung folgt auf das Verhalten: Produktivere Meetings mit weniger Ablenkung.

Insbesondere zur Etablierung dieses Verhaltens ist Kreativität und echter Wille gefordert, z.B.:

- Vereinbarung von Standards/Regeln: z.B.: Handys werden in Meetings ausgeschaltet.

- Vereinbarung von Belohnungen/Bestrafungen: z.B.: Bei Missachtung zahlt man 1 € in die „Kaffee-Kasse“

- Einführung von temporären Sachzwängen: z.B.: Handys werden vor dem Meeting eingesammelt.

- Gemeinsames Tun: z.B.: Vor Beginn des Meetings wird aufgefordert, die Handys nun auszuschalten

- Vorbild abgeben: z.B.: Die Führungskraft schaltet demonstrativ zu Meetingsbeginn ihr Handy aus

Die Anstöße zur Etablierung sollten irgendwann unnötig werden, wenn sich einmal die Gewohnheit ausgebildet hat und sich alle „einfach daran halten“.

Es gibt auch Dinge, die man unbedingt vermeiden sollte, wenn man Gewohnheiten aufbauen will:

- Vereinbarung von zu ambitionierten/unrealistischen Verhaltensweisen

- Vereinbarung von Verhaltensweisen die wesentlich von Faktoren bestimmt sind, die die Handelnden nicht verantworten

- Gewähren von Ausnahmen

Nun sind Sie gefordert: Starten Sie damit, Gewohnheiten aufzubauen!

Und am besten beginnen Sie damit bei sich selbst, indem Sie Gewohnheit aufbauen für bessere Führung.

Viel Erfolg und bis zum nächsten Mal!

Weiterführende Literatur:

Charles Duhigg: Die Macht der Gewohnheit. warum wir tun, was wir tun. 1. Auflage. Berlin Verlag, Berlin 2012, ISBN 978-3-8270-0957-9 (Originaltitel: The Power of Habit. 2012. Übersetzt von Thorsten Schmidt).

Oder besuchen Sie direkt den Blog von Charles Duhigg.

- Veröffentlicht in Inspiring Leaders

Bändigen Sie den Kritiker in sich

Im Rahmen eines Transformationsprojekts machte ich kürzlich folgende Erfahrung, die Sie sicherlich aus eigener Anschauung kennen. Ich moderierte einen Workshop, in dem Mitarbeitern neue, digitalisierte Prozesse vorgestellt wurden, die deren Arbeit beschleunigen und insbesondere ein Kundenerlebnis verbessern sollten. Im Projektteam waren alle überzeugt gewesen, dass diese einen echten Fortschritt darstellen und als Mehrwert begrüßt werden würden. Doch es kam anders: Anstatt dem Neuen mit Interesse und Offenheit zu begegnen, schalteten die Teilnehmer ihren inneren Kritiker auf höchste Stufe und lehnten das Vorgestellte schon ab, ehe sie es überhaupt verstanden hatten. Es war, als würden sie nur eine Frage diskutieren wollen: „Warum muss das der allergrößte Blödsinn sein?“

Genau deswegen braucht es ein gutes Change Management, könnte man meinen. Und das ist sicherlich richtig.

Was mich aber nachdenklich macht, ist, warum viele Menschen überhaupt so ablehnend geworden sind Neuem gegenüber. Es ist ja nicht so, als wären wir so auf die Welt gekommen. Wann ist uns denn diese Neugierde, diese Offenheit abhanden gekommen?

Ich kann mich auch nicht des Eindrucks erwehren, als hätte die heutige Arbeitswelt das noch einmal verstärkt. Ob der Vorgesetzte uns einen Rat gibt, der Kollege oder ein externer Experte… keinem trauen wir so viel zu, als dass wir uns nicht herausnehmen würden, das Gesagte in Frage zu stellen oder gleich kategorisch abzutun. Fremde Sichtweisen sind nicht interessant, sondern falsch.

Fakten stehen alternativen Fakten gegenüber, es ist alles sowieso volatil, unsicher, komplex und ambig (kurz VUKA), Thesen wird mit Antithesen begegnet, nur zur Synthese kommt es immer seltener. Die Diskussion um den Brexit ist wohl das traurigste Beispiel dieses Phänomens.

Ich bemerke bei mir selbst, dass ich oft sehr schnell mit meiner Kritik bin, wenn jemand mit einer Idee auf mich zukommt – natürlich aus gutem Grund, weil ich die Idee schlechter finde als meine eigene. Dabei ist es umgekehrt, als ich denke: Die andere Sicht nimmt mir nicht meine, sondern würde meine erweitern. Indem ich sie abtue, frustriere ich meine Gegenüber und zerstöre eine fruchtbare Diskussion.

Als ich letztens einer HR-Managerin begegnete, die neu in ihrer Position war und beschlossen hatte, erst alle bestehenden HR-Projekte kennenzulernen, ehe sie selbst Akzente setzen wollte, schwante mir deshalb Böses. Auf welche kritischen Fragen würde ich mich in dem von mir verantworteten Projekt einstellen müssen?

Es geschah aber nichts dergleichen. Sie begegnete mir nicht mit der Annahme „da hat mein Vorgänger sicherlich einen Unfähigen ausgewählt, der ein unbrauchbares Projekt managt und dem ich erstmal zeigen muss, was er alles schlecht macht“ – sondern interessierte sich ernsthaft für das Projekt und meine Erfahrungen. Daraus entspann sich in Folge eine Diskussion, in der sie eigene Erfahrungen einbrachte und wir gemeinsam daran arbeiteten, das Projekt noch besser zu machen. Wir hatten uns gegenseitig bereichert, anstatt in unserer festgefahrenen, eigenen Meinung zu verharren. Es war Motivation und Begeisterung entstanden anstelle von Frust.

Eigentlich wissen wir das alle und trotzdem verfallen wir allzu leicht in diesen negativ-kritischen Modus. Man kann es sich nur immer wieder vornehmen und wenn es doch wieder passiert, dessen gewahr werden und aussteigen daraus. Ich selbst will das unbedingt. Und ermuntere andere, mich gerne darauf aufmerksam zu machen, wenn ich einmal wieder zu schnell in den Modus des Kritikers verfalle.

Kritik braucht es. Keine Frage. Aber Kritik haben wir schon im Überfluss. Probieren wir es doch gemeinsam einfach mal aus und stellen eine neue Frage zu Beginn: „Was steckt Interessantes drin?“

Bis bald & be inspired

- Veröffentlicht in Inspiring Leaders

Hat der Purpose schon wieder ausgedient?

Purpose ist zweifelsohne eines der Management-Schlagwörter der Stunde. Auch ich habe erst unlängst zu diesem Thema geblogged („For those who make the world“). Und wie es solche trendigen Wörter so an sich haben, wird man ihrer schnell überdrüssig. Zunächst als Allheilmittel gepriesen, verliert es bald an Glanz, die kritischen Stimmen werden lauter, bis es schließlich abgelöst wird von einem neuen Trend. Während die Manager deutscher Konzerne gerade alle auf „Sinnsuche“ sind, wird dies bereits von der Tages- und Fachpresse als reiner Marketing-Gag abgetan. Siehe hierzu den Artikel „Von Kapitalisten zu Weltverbesserern?“ von Georg Meck in der FAZ.

Das ist schade. Denn die Frage nach dem Purpose hätte es verdient, zum Standard-Repertoire in Führungsetagen zu werden – und nicht nur in solchen. Denn von einem echten Purpose profitiert in der Tat jeder: Kunden, Mitarbeiter, Investoren. Das Problem ist nur, dass bei vielen Managern nur hängengeblieben ist: „Wir brauchen einen Purpose, um noch erfolgreicher zu sein.“, wodurch der Purpose zum reinen Mittel verkommt. Aber Purpose ist kein Weg zu einem Ziel, keine Antwort auf die Frage „Wie können wir in einer digitalen, agilen Welt die Konkurrenz ausstechen?“. Wir brauchen keinen Purpose, um besser Ziele zu erreichen, sondern wir entscheiden, unsere Ziele nur zu erreichen, wenn sie auch einem bestimmten Purpose dienen. Der Purpose liegt in der Hierarchie über den Zielen, nicht unter diesen. Purpose macht Arbeit nicht erfolgreicher – sondern sinnvoller!

Das haben viele Unternehmen nicht verstanden und sie formulieren einen Purpose, der nur Mittel ist, nur Marketing. Auch das kann funktionieren, um z.B. Mitarbeiter der Generation Y oder Z anzuziehen, denen man nachsagt, sie arbeiten lieber für ein Unternehmen mit attraktivem Purpose. Mit einem reinen Marketing-Purpose wird aber eine große Chance vertan.

Ein Purpose, der wirklich Mitarbeiter wie Manager eines Unternehmens antreibt, schafft Motivation, über ein reines Zahlen-Erwirtschaften hinauszugehen. Das heißt nicht, dass der Profit unwichtig wird – aber er steht eben nicht mehr an erster Stelle. Das ist im Übrigen nichts Ungewöhnliches. Auch eine Compliance steht oder sollte zumindest über den Zielen eines Unternehmens stehen. Man entscheidet sich eben Gewinne auf legale Art und Weise zu erzielen. Das tut der Zielorientierung kaum Abbruch. Ähnlich ist es mit dem Purpose. Er garantiert keine Zielerreichung, er steht ihr aber auch nicht im Wege. Man kann mit Sinn Profite realisieren und mit Sinn non-profit-orientiert arbeiten. Beides geht im Übrigen auch ohne Sinn.

Was es braucht, ist demnach keine Abkehr von der Sinnsuche. Eher eine noch größere Hinkehr, aber auch ein echter Versuch zu erarbeiten, für welchen Sinn wir arbeiten wollen. Nicht weil er sich gut in einer Marketing-Broschüre macht, sondern weil wir dafür tatsächlich gerne in der Früh aufstehen und uns an die Arbeit machen.

P.S.

Wir haben bei ITO selbst lange um unseren Purpose gerungen. Korrekter wäre es wohl zu sagen: Wir ringen weiter darum. Dieses Ringen trägt aber schon jetzt Früchte. Wir haben für uns herausgefunden, dass wir Menschen nicht nur beraten, coachen, trainieren wollen. Und schon gar nicht nur möglichst viel Geld damit verdienen wollen. Sondern dass wir Menschen inspirieren. Danach streben wir, danach richten wir unsere Interventionen aus. Darüber freuen wir uns, wenn es gelingt und bedauern, tut es dies mal nicht. Hat es uns erfolgreicher gemacht? Das wird man sehen. Fühlt es sich sinnvoller an? Unbedingt!

- Veröffentlicht in Inspiring Leaders

Mitarbeiter motivieren, ohne den Menschen zu verändern

Führungskräfte klagen mir gegenüber oft über Mitarbeiter, die nicht genügend intrinsisch motiviert wären. Mit intrinsisch meinen sie: Es reicht den Mitarbeitern nicht, eine ihnen übertragene Arbeit einfach machen zu dürfen. Sie wollen auch noch etwas dafür bekommen. Nicht nur Geld, sondern auch Wertschätzung, Anerkennung, Karriereaussichten, usf. Als wäre die Aufgabe an sich nicht attraktiv genug.

„Wir brauchen andere Mitarbeiter“, sagen sie, „aber die finden wir leider nicht.“ Wegen diesem unseligen War for Talents.

Wie viel einfacher wäre der Job der Führung, wenn man diese sagenumwobenen Talente hätte, die einfach nur wegen ihrem intrinsischen Interesse an der Sache arbeiten, die sich selbst im Sinne des Unternehmens ausbeuten ganz altruistisch, nur weil sie die Arbeit so befriedigt. Was wäre das für eine schöne Welt! Die Realität sieht aber leider meist anders aus. Was also tun?

An dieser Stelle kommt vielen Führungskräften eine Idee, die sie dann konsequent verfolgen: Wir müssen den Mitarbeiter ändern, ihm diese Motivation einfach abverlangen, ihn notfalls zwingen, mit aller Macht. Und das versuchen sie dann, auch wenn sie darin scheitern und jeden Tag aufs Neue bewiesen bekommen, wie wenig sich Menschen ändern und ändern lassen wollen. Im schlimmsten Fall entsteht daraus Unzufriedenheit und innere Kündigung – aber selbst im besten wohl kaum Motivation.

Viele Möglichkeiten ein Ziel zu erreichen

Dabei gibt es eine Alternative, bei der allerdings all unsere Kreativität gefordert ist.

Das ist die Veränderung von Aufgaben, um sie motivierender zu machen.

Auf diese Idee kommen Führungskräfte aber oft nicht, weil die Aufgabe ja vermeintlich vorgegeben ist. Es muss ja eine bestimmte Aufgabe gemacht werden und man braucht nur jemanden, der sie erledigt. Eine Aufgabe ist aber nicht mehr als eine Möglichkeit zu einem Ziel zu gelangen. Es gibt unzählige Varianten dieser Aufgabe und unzählige Varianten zu dieser Aufgabe. Und während es unglaublich schwierig ist, den einen Mitarbeiter zu finden, der zu einer spezifischen Aufgabe passt, ist es vergleichsweise einfach eine Aufgabe zu gestalten, die zu den tatsächlich vorhandenen Mitarbeitern passt. Das heißt nicht zu fragen, „Wer ist intrinsisch für eine Aufgabe motiviert?“, sondern „Für was ist jemand intrinsisch motiviert, das zur Aufgabengestaltung verwendet werden kann?“.

Situationen gestalten statt Mitarbeiter verändern

Wenn also Aufgabe und Mitarbeiter nicht zueinander passen, muss nicht der Mitarbeiter, sondern sollte zunächst die Aufgabe verändert werden. Die Aufgabe wiederum ist Teil einer Situation, die zum Handeln anregt. So gesehen reicht es, eine Situation so zu gestalten, dass der Mitarbeiter selbst animiert ist, eine bestimmte Aufgabe wahrzunehmen.

Das klingt hoffentlich alles nachvollziehbar und trotzdem wahnsinnig kompliziert. Wahrscheinlich fragen Sie sich jetzt: Was mache ich konkret mit dieser Einsicht? Wie kann man sie praktisch umsetzen?

Ein Beispiel für motivierende Situationsgestaltung

Ein Beispiel soll Ihnen eine erste Idee geben:

Bei einem Kunden aus der Versicherungsbranche hatten die angestellten Makler nicht nur die Aufgabe Verkaufsgespräche zu führen, neue Kunden zu gewinnen und Potenzialausschöpfung bei bestehenden Kunden zu machen. Darüber hinaus sollten Sie die gesamte Kundenverwaltung erledigen, Briefe schreiben, Versicherungsfälle aufnehmen und bearbeiten sowie zu guter Letzt auch noch neue Makler rekrutieren.

Dieses breite Aufgabenportfolio führte in der Praxis dazu, dass insbesondere die Rekrutierung in den vielen Vertriebsgebieten vernachlässigt wurde. In anderen wiederum gab es Defizite in der Neukundengewinnung oder Kundenverwaltung.

In einer Analyse zeigte sich, dass unter den bestehenden Maklern nur etwa 5% für Personalakquisition motiviert waren. Weitere 20% hatten eine besondere Motivation für Verwaltungsaufgaben.

Mit dieser Information fiel die Lösung leicht:

Die bestehende Position „Makler“ wurde aufgeteilt. Nun gibt es „Recruiter“, die nur noch ihrer Passion Recruiting nachgehen. Es gibt „Verwalter“, die sich nur um die Kundenverwaltung kümmern. Und es gibt „Verkäufer“, die, entlastet von den Aufgaben, die sie noch nie mochten, sich nun voll und ganz auf den Vertrieb konzentrieren können.

Niemand wurde gezwungen, niemand musste motiviert werden, einzig die Situation wurde verändert.

Das ist motivierendes Leadership.

Bis bald

- Veröffentlicht in Inspiring Leaders

Ziele motivieren nicht

Ich stoße in Führungstrainings immer wieder auf eine vorherrschende Meinung: Dass Ziele motivieren.

Auf dieser Meinung fußen ganze Management-Systeme, die ein Führen mit Zielen als wichtigstes Führungsinstrument propagieren: Von dem klassischen Management by Objectives (MbO) bis zu moderneren Varianten wie Objectives and Key Results (OKR).

Über die Wirksamkeit dieser Instrumente lässt sich trefflich streiten. Darum soll es hier aber nicht gehen.

Wir wollen lediglich der These nachgehen, ob Ziele tatsächlich motivieren.

Was ist eigentlich Motivation?

Dafür lohnt sich zunächst die Frage zu stellen: Was ist eigentlich Motivation? Und: Wann ist jemand motiviert?

Am einfachsten kann man dies am Beispiel des Hungers nachvollziehen.

Hunger ist die Bewertung eines physiologischen Zustands kombiniert mit dem Wunsch diesen beheben zu wollen.

Der Hunger motiviert für die Handlung, den Hunger zu stillen.

Der Hunger ist also das Motiv, das den Handelnden dazu bringt, ein Ziel zu entwerfen, einen Weg zu planen und diesen zu realisieren, etwa mir einen Apfel aus der Küche zu holen und diesen zu verspeisen.

Die Führungskraft, die mit Zielen motivieren will, macht es umgekehrt:

Ein Ziel wird vorgegeben, das – wenn Ziele in der Tat motivieren – nun zum Entwurf eines Motivs führt.

Bleiben wir beim vorigen Beispiel: Die Führungskraft sagt „Hol einen Apfel aus der Küche und iss diesen“ in der Erwartung, dass der Mitarbeiter aus dieser Vorgabe ableitet „Ich bin hungrig“.

Klingt absurd? Ist es auch.

Aber genau so wenig wie der Auftrag zu essen hungrig macht, motivieren Ziele – nämlich gar nicht.

Ein weit verbreiteter Irrglaube

Warum diese Meinung dennoch so verbreitet ist, liegt an einer meist unausgesprochenen Verknüpfung von Zielen mit (negativen) Motivatoren. Mit dem Ziel schwingt die Drohung mit „Wenn Du das nicht bis dahin schaffst, wird das Konsequenzen haben“. Die angedrohten Konsequenzen nun aktivieren Motive, nämlich mit bestimmten Handlungen zu verhindern, dass der angedrohte Zustand eintritt. Es bleibt aber dabei: Nicht das Ziel motiviert, sondern die unausgesprochene Drohung.

Natürlich können Ziele auch mit positiven Motivatoren verknüpft und auch ausgesprochen werden, wie etwa „Wenn du das Ziel erreichst, bekommst du einen Bonus“. Das Motivierende daran ist dann aber der Bonus und nicht das Ziel, das nur instrumentellen Charakter hat, um eben an den Bonus heranzukommen.

Was ist daraus zu lernen?

- Selbst die SMART-esten Ziele sorgen nicht automatisch für vollen Einsatz beim Mitarbeiter.

- Setzen Sie daher nicht Ziele im Glauben, dass Mitarbeiter sich die dafür notwendigen Motive selbst erarbeiten.

- Führen Sie mit Motiven und gestalten Sie Situationen so, dass in Mitarbeitern ein Hunger entsteht.

Wie das gelingen kann – dazu demnächst noch mehr.

Be inspired and stay tuned!

- Veröffentlicht in Inspiring Leaders, OKR, Uncategorized