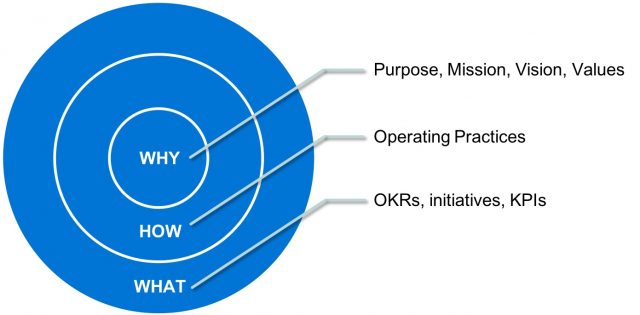

If you are thinking about OKRs, start with developing Operating Practices (OPs).

The search for better goals

In the course of digitizing their business, a lot of companies are turning to OKRs (Objectives and Key Results). The reasoning being: “If it helped Google and all those startups from the Silicon Valley, it just has to be right for us too!”

And it may very well be. It is indeed a very powerful goal-setting system that can ensure focus, alignment, aspiration and accountability.

But I have also seen a lot of companies be somewhat disappointed or outright disillusioned after having introduced OKRs to their business.

And I’d like to offer an explanation for that.

The prerequisite for OKRs

While a lot of companies claim their OKR’s helped them achieve spectacular success and growth, I think that’s actually an artifact and something else is at work here.

I’m not saying that OKRs are not useful or that you don’t need them. I’m just saying that they are not the major cause for the effect that’s attributed to them. OKRs don’t miraculously create an ambitious culture of agile disruption. It’s rather the opposite: A certain culture leads to an aggressive setting of goals which can then be aligned and focused as OKRs. OKRs are absolutely fantastic but only if they’re built on top of a certain culture.

When I say culture, I am not talking about values, by the way. Values are important but mostly not operative enough. And in most companies they are too much marketing and too little actual practice to have a major impact on daily work. It’s also all too easy to commit the fallacy of believing one has a certain culture just because one has formulated one.

Shaping culture with Operating Practices

What actually drives performance must be something different than just goals. I’d like to call that Operating Practices or short OPs.

Operating practices are very simple and concrete statements on how to operate and behave.

The most famous are probably the Ten Commandments. These are ten, easy to remember rules that guarantee the functioning of a large group.

In the animal world we have the astounding examples of large anthills or swarms of birds and how they coordinate their group without anything resembling human management tools. Something seems to be encoded in each of their DNA that helps them operate in unisan without any hierarchy.

Google’s “10x thinking”

Google has a practice they call „10x thinking“. In simple terms, they think about how they can improve what they do by a factor of 10 times, rather than by 10% like others. It challenges them to think about everything they do in terms of revolutionary change rather than evolutionary change.

The “10x thinking” is not – as many believe – the result of very aspirational OKRs but was merely encoded in them. They were striving for 10x long before they implemented OKRs. It’s in the DNA of Google, not just some byproduct of having OKRs. And that’s exactly where lots of companies go wrong when introducing OKRs. They think they get the Google DNA and Google’s ambition and everyone will then miraculously shoot for the moon. But that’s nonsense. Aspirational goals without the corresponding mindset are not only useless – they can even destroy motivation.

Apple’s “There are 1000 no’s for every yes”

Turn to Apple. Steve Jobs once said “There are 1000 no’s for every yes”. Again that’s not a goal, it’s certainly not a value, but it expresses a basic operating practice: That we will say no to a lot of ideas, concepts and iteration before we actually call something “designed by Apple” and release it to the public. That’s the strive for perfection that will ultimately wow consumers. And that’s worth more than setting specific quality standards or goals in the form of a number.

Operating practices at team level

Operating practices can comprise behavior instructions that are relevant for everyone in a company. But they can also be deployed at the team level.

In a factory, for example, an operating practice could read: “We return tools immediately to the tool bin after we’re done using them”. No ifs, no buts. This is, by the way, very different from formulating a corresponding goal like “Our tools should always be available when needed”. The goal only describes a desired state or result. The operating practice ensures that the goal is actually met even in the absence of any overt goal.

Likewise a bank branch could adhere to the operating practice of “We follow a 360°-advisory approach in every one-on-one consultation with our clients”. Most banks, however, rather try to establish goals concerning 360° advisory like “80 360°-advisory discussion per relationship manager per year”. Something that should be a mindset thus is degraded to a number that one has to hit.

How to start developing your own operating practices

So how can you come up with good operating practices for your own company?

That is clearly no easy task. You can’t just copy-paste Google’s or Apple’s. Some of the best OPs are not even documented and only live in the hearts and minds of people.

A good starting point: The purpose, mission and vision of your own company or team.

WHY does the company exist in the first place? Which aspects in your company DNA are most important to you?

You can take it from there and think about actual practices:

HOW do your best people behave and operate? What do they do and what do they consciously not do?

Also think about the future: Which behavior will be crucial? What do you need more and what less?

Start with two or three practices that capture best the mindset that you’re after.

Write them down. Talk about them. Most importantly: Live them.

Make operating practices the foundation of your goal-setting:

And then, and only then, you should think about if you are ready for OKRs.

WHAT objectives do you want to achieve? How ambitious do you want to or need you to be? Which key results will help you focus and align resources? What is your team willing and able to contribute with their own OKRs? Which initiatives and KPIs will help you manage all efforts?

Sounds like a bit of work – but well worth it!

- Veröffentlicht in Inspiring Leaders, OKR, Change

We hire people for their skills, and we fire them for their attitude. (Jack Welsh)

Ich muss leider sogar noch ergänzen:

Leider feuern wir sie nicht einmal konsequent, sondern lassen zu, dass sie bleiben und die Kultur vergiften.

Ist die Kultur dann einmal vergiftet, macht man sich daran, eine Wunsch-Kultur zu formulieren mit Values, einer Mission,Vision, oder neuerdings auch einem schicken Purpose. Und dann werden Mitarbeiter durch Culture Workshops geschleust und fragen sich, was jetzt anders ist als zuvor. Es sind ja immer noch die gleichen Menschen mit ihrer gleichen Attitude.

Wenn es dem Unternehmen wirklich ernst ist mit der Kultur, muss sich diese erst einmal auf Einstellungen, Beförderungen wie auch Kündigungen auswirken. Den Worten müssen Taten folgen.

Was tun wir aber eigentlich, um die Attitude von Mitarbeitern zu erfassen?

Oder auch: um die Attitude wirklich zu verändern?

Wir suchen talentierte Mitarbeiter mit besonderen Skills, die sich gut selbst steuern können, mit Ambition, Kreativität, Leistungswille.

Aber man kann all das haben und trotzdem ein Idiot sein, der nicht in die Kultur passt.

Auch die beliebten Persönlichkeitstests sagen uns nur ob jemand z.B. eine Tendenz zur Extraversion (Big 5) hat, wenn sie nicht gleich Menschen in Farbkategorien einteilen (DISG). Was sie uns nicht sagen, ist, wie sich jemand in bestimmten Situationen im konkreten Unternehmensalltag verhalten wird. Wird er auch dann noch loyal sein, wenn seine Loyalität negative Konsequenzen für ihn hat?

Was meint eigentlich Attitude?

Das Wörterbuch bietet zur Auswahl: Haltung, Einstellung, Gesinnung.

Aber ich denke, es ist mehr: Attitude sind Neigungen Situationen zu bewerten und entsprechend zu handeln.

Ein Beispiel:

Ich sehe etwa, wie jemand Hilfe braucht, um eine Aufgabe zu erledigen. Und ich bewerte diese Situation als Chance ihm zu helfen und tue das. Oder alternativ bewerte ich sie als Hindernis für meine eigenen Arbeiten und unterlasse die Hilfeleistung.

Jetzt sagen Sie vielleicht: Das ist doch Empathie und die erfragen wir doch.

Ja klar. Aber wir erfragen Empathie so, als wäre das eine Fähigkeit, und so rekrutieren wir zur Empathie fähige Menschen, die nur leider praktisch mitunter jegliche Empathie vermissen lassen. Was unterscheidet aber den bloß Empathie-fähigen vom tatsächlich empathischen Menschen? Das ist Attitude.

Gibt es Instrumente, um die Attitude zu erfassen?

Die gilt es noch zu entwickeln!

Aber keine allgemeinen, sondern ganz konkrete, die zum Unternehmen und der Kultur passen müssen, die es verwirklichen will.

Eine sehr schöne Aufgabe, wie ich finde. Und eine, die wirklich etwas bewegen wird.

Wir sind dran!

Stay tuned & be inspired!

- Veröffentlicht in Inspiring Leaders

OKR: Wundermittel oder alter Wein in neuen Schläuchen?

Eine kurze Einführung

Wer sie nicht schon längst eingeführt hat, sieht sich heute fast schon einer Rechtfertigung ausgesetzt: Warum haben wir noch keine OKR?

Die Rede ist von Objectives and Key Results, dem eng mit dem Silicon Valley verknüpften Zielsystem. Wann immer es um Agilität und Disruption geht, fällt auch schnell dieser Begriff. Was hat es damit auf sich? Sollte das wirklich jeder einführen? Was ist zu gewinnen? Auf was ist dabei zu achten? Ein paar erste Fragen wollen wir hier beantworten.

Zunächst einmal für alle, die es ganz kurz wollen:

Objectives and Key Results ist ein Managementsystem, um Ziele zu setzen und diese über eine ganze Organisation abzustimmen (neudeutsch: zu alignen) und zu tracken.

Das klingt zunächst nicht bahnbrechend neu. OKR sind erst mal auch nicht mehr als eine Weiterentwicklung des klassischen Management by Objectives. Sie gehen auf Andy Grove zurück, der diese in den 1980er Jahren als CEO von Intel entwickelte und damit äußert erfolgreich sein Unternehmen steuerte. John Doerr verbreitete den Ansatz und trug ihn unter anderem auch zu Google, durch die die Methode ihre heutige Popularität erreichte.

Was verspricht OKR?

- Eine Geisteshaltung groß zu denken und ambitionierte Ziele zu verfolgen („to shoot for the moon“).

- Eine Fokussierung des gesamten Unternehmens auf einige wenige wichtige Kernthemen, um diese ambitionierten Ziele auch tatsächlich zu erreichen.

- Eine rigorose Transparenz wer was beiträgt zu gemeinsamen Zielen und wo derjenige damit steht.

- Eine Kultur des gemeinsamen Wollens anstelle einer Kultur des individuellen Müssens.

Unterschiede von OKR und MbO

Dies wird bei OKR erreicht durch einige charakteristische Unterschiede zu herkömmlichen MbO-verwandten Zielvereinbarungssystemen:

| MbOs | OKRs | |

| „Was“ | „Was“ und „Wie“ | |

| Jährlich | Quartalsweise | |

| Privat | Öffentlich | |

| Top-down | Bottom-up und Sideways | |

| An Entlohnung gekoppelt | Entkoppelt von Entlohnung | |

| Konservativ | Ambitioniert |

Das wirklich Neue von OKR

- Während im klassischen MbO primär das Ziel vorgegeben und/oder vereinbart wird, wird bei OKR auch der Weg zum Ziel durch Subziele (Key Results) spezifiziert. Damit wird nicht nur klar, was erreicht werden soll, sondern auch auf welchem Weg. Indem dieser abgestimmt wird zwischen Manager und Mitarbeiter herrscht Einigkeit über Ziel und Weg.

- Die quartalsweise Durchführung hat gegenüber den jährlichen den Vorteil, dass das System weniger statisch ist und agiler auf Veränderungen reagiert werden kann. Der Nachteil soll allerdings nicht verschwiegen werden: Es führt zu einem erheblichen Zeitaufwand, Ziele jedes Quartal über das ganze Unternehmen zu erstellen und abzustimmen. Wird dieser Prozess nicht strikt und diszipliniert durchgeführt, ist das System zum Scheitern verurteilt.

- In den meisten heutigen Anwendungen von OKR werden die Quartals-OKR um zusätzliche Jahres-OKR erweitert, um nicht Gefahr zu laufen, in Aktionismus zu verfallen.

- Die Entlohnung wird in MbO gerne an die Ziele gekoppelt, mit zwei typischen Konsequenzen: 1. Es liegt meist im Interesse aller Beteiligten (mit Ausnahme der Inhaber) Ziele eher konservativ zu setzen, um sie leichter zu erreichen und Bonus zu kassieren. 2. Ziele werden zum Selbstzweck. Selbst wenn sie schlecht gesetzt wurden oder nicht mehr passend sind, werden sie trotzdem verfolgt, um den Bonus zu kassieren. Damit stehen sie der Agilität entgegen. Anders bei OKR: Die Entkoppelung von der Entlohnung ermöglicht es, Ziele ambitionierter zu formulieren, da das bestrafende Korrektiv der Zielverfehlung wegfällt. Da dies nicht bei allen Zielen sinnvoll ist, unterscheidet man bei OKR zwischen commited OKR, also solchen die zu 100% erreicht werden müssen, und aspirational OKR, bei denen man von einer durchschnittlichen Zielerreichung von 70% ausgeht.

- MbO-Ziele werden typischerweise von oben nach unten kaskadiert (also top-down). Der Manager leitet aus seinen Zielen dabei die Ziele für seine Untergebenen ab und gibt ihnen diese vor bzw. vereinbart sie mit ihnen. Auch bei OKR verläuft ein guter Teil des Prozesses top-down. Allerdings werden OKR nicht vorgegeben für die nächste Stufe, sondern der Mitarbeiter erarbeitet seine eigenen OKR als Beitrag zu den OKR der Einheit (Abteilung, Bereich, etc.). Insofern werden OKR auf jeder Stufe bottom-up erarbeitet und abgestimmt. Noch aus einem anderen Grund werden sie allerdings als bottom-up bezeichnet: Das Unternehmen kann auch zulassen, dass in einem gewissen Ausmaß (bis zu 50%) OKR auf unteren Ebenen generiert werden, ohne dass sie auf ein offensichtliches, höheres OKR einzahlen. Auf diese Weise kann ein OKR tatsächlich bottom-up nach oben wandern und OKR auf höherer Ebene nach sich ziehen. Das heißt auch: nicht jedes OKR hat notwendigerweise ein „parent“ oder „child“.

- Besondere Bedeutung hat bei OKR zudem die sideways Abstimmung, also das alignment. Damit ist gemeint, dass OKR auch horizontal mit anderen Einheiten abgestimmt werden. Voraussetzung dafür ist einer der massivsten Unterschiede zwischen MbO und OKR: OKR sind öffentlich und zwar über alle Ebenen hinweg. Und an diese Stelle passt auch eine bedeutsame Warnung: Transparenz in den Zielen bedingt eine Kultur, die geprägt ist von Offenheit, Verantwortungsübergabe, einem positiven Umgang mit Fehlern und gelebtem Feedback. Mangelt es an dieser Kultur, kann man in Anlehnung an ein Sprichwort sagen: „Culture eats OKR for breakfast“. Widerspricht die Kultur dem Ansatz von OKR, verliert OKR. Dann haben sie ein bürokratisches System, das wertlose Ziele verwaltet.

Sind nun OKR also das Wundermittel für fokus-lose Organisationen? Oder doch nur alter Wein in neuen Schläuchen?

- OKR sind das Wundermittel. Richtig eingeführt können Sie Ihre Organisation enorm pushen. Und Sie werden Ihrem alten System keine Träne nachweinen.

- OKR können allerdings schnell auch nur alter Wein in neuen Schläuchen sein, wenn sie bei der Einführung nicht sehr sehr viel Geduld und Sorgfalt walten lassen. Eine Organisation braucht eine Kultur, in der OKR funktionieren kann. Hat sie diese nicht, sollte zuerst die Kultur verändert werden, ehe OKR eingeführt wird. Der Widerstand gegen OKR kann sonst immens ein.

Schreiben Sie mir gerne Ihre Anmerkungen und Fragen rund um OKR. Ich sehe es als großes Privileg Unternehmen und Führungskräfte dabei zu unterstützen, OKR erfolgreich zu etablieren. Denn am Ende profitieren wir alle davon, wenn es noch mehr Unternehmen schaffen, Großes zu leisten für die Menschheit als Gesamtes, mindestens aber für ihre Mitarbeiter und Kunden.

Weiterführende Literatur:

Grove, Andrew (1983). High Output Management. Random House.

Doerr, John (2018). Measure What Matters: How Google, Bono, and the Gates Foundation Rock the World with OKRs. Penguin Publishing Group.

- Veröffentlicht in Inspiring Leaders, OKR

vom MÜSSEN zum WOLLEN

Während des Leadership Summits eines großen Unternehmens fiel mir auf, dass fast jeder zweite Satz die Worte „wir müssen“ oder „wir sollten“ enthielt: „Wir müssen agiler werden“, „Wir müssen schlagkräftiger werden“, „Wir sollten uns in dem Bereich neu aufstellen“ oder „Wir müssen mal darüber nachdenken, ob wir unsere Mitarbeiter nicht mehr in Entscheidungen involvieren sollten“.

Nun müssen wir in der Tat recht viel oder glauben zumindest viel zu müssen. Beim Müssen schwingt aber auch mit: Eigentlich wollen wir es nicht. Wir müssen halt. Und wenn wir dann sogar erst noch darüber nachdenken müssen, ob wir es sollen, kann man wohl getrost davon ausgehen, dass hier nichts und zwar gar nichts passieren wird.

Mit einer ganz simplen Frage kann man dann irritieren: Was wollen wir denn? Wollen wir agiler werden? Oder: Von all den Dingen, die wir tun könnten, welche wollen wir denn tatsächlich tun?

Was das für einen Unterschied macht, erlebte ich wenig später in der Diskussion mit zwei Technologie-Start-ups. Die Disruption ist schon in der Sprache spürbar: kein MÜSSEN, aber ganz viel WOLLEN und WERDEN. Man ist nicht getrieben, sondern treibt. Manchmal vielleicht auch aus einer naiven Unwissenheit heraus. Aber ist das nicht immer, was das Neue kennzeichnet?

Mein freundlicher Tipp: Hören Sie auf sich zu stressen, was Sie alles tun sollten oder tun müssen. Und denken Sie mehr darüber nach, was Sie tun wollen. Denn mit dem, was Sie tun wollen, werden Sie viel mehr erreichen in Ihrem Unternehmen, als mit all den Vorsätzen zu Dingen, die Sie lieber nicht tun würden, wenn Sie sich frei entscheiden könnten.

Das ist die wahre Agilität.

Bis bald & be inspired!

P.S.

Und noch eine Ergänzung in eigener Sache: Eine Gruppe von Getriebenen in eine Gruppe von Treibern zu verwandeln, gehört zu den größten Herausforderungen in der Teamentwicklung. Wenn Sie dabei Unterstützung brauchen, wenden Sie sich an ITO und profitieren Sie von unserem neuen Workshop-Format »Think further«.

- Veröffentlicht in Inspiring Leaders, Change

Führen mit Motiven vs. Führen mit Zielen

Ich bin in einem früheren Blog schon einmal auf den Umstand eingegangen, dass Ziele nicht motivieren. Und ich propagierte dort ein »Führen mit Motiven«. In der Arzt-Patient-Beziehung kann man eine praktische Anwendung davon sehen:

Führen mit Motiven

Stellen Sie sich vor, Sie haben Zahnschmerzen in einem Backenzahn und suchen deshalb einen Zahnarzt auf. Nun fragt Sie der Zahnarzt, ob Sie bestimmte Beschwerden haben oder bloß zu einer Routineuntersuchung da sind. Damit erfragt er Ihr Motiv als Patient und dieses können Sie gut benennen: Sie haben Zahnschmerzen im Backenzahn. Im Motiv steckt damit auch implizit die Idee, wie das Motiv befriedigt werden soll, nämlich durch das Verschwinden des Schmerzes.

Was Sie vermutlich jedoch nicht machen als Patient, ist, dem Zahnarzt zu sagen was er zu tun hat. Sie vertrauen darauf, dass er mit seiner Kompetenz besser beurteilen kann als Sie, wie Ihr Motiv am besten befriedigt werden kann.

Es kann allerdings sein, dass neben dem Motiv des Zahnschmerzes noch andere Motive eine Rolle spielen wie z.B. das Motiv möglichst wenig Geld auszugeben, oder das Motiv möglichst wenig Zeit zu investieren. Es kann also sein, dass der Zahnarzt Ihnen weitere Fragen stellt oder im Rahmen der Erläuterung der Behandlungsmöglichkeiten weitere Ihrer Motive erfragt und berücksichtigt.

Sie werden aber wohl kein Ziel nennen wie „Es darf nur 500€ kosten“, denn sonst kostet es vielleicht 500€ und den Schmerz haben Sie immer noch. Sie wollen, dass der Schmerz verschwindet und Sie wollen das es möglichst wenig Geld kostet. Aber das mit dem Schmerz ist das Wichtigste. Ihre Motive haben unterschiedliche Prioritäten und Sie wollen, dass der Arzt das versteht und entsprechend handelt.

Führen mit Zielen

Führung in Unternehmen hingegen läuft meist anders: Die Führungskraft ist dabei vergleichbar mit dem Patienten. Denn sie hat ein Anliegen, das der Mitarbeiter erfüllen kann. Anstatt dass sie aber ihr Motiv bzw. ihre Motive nennt und dann dem Mitarbeiter vertraut, sich ein geeignetes Ziel zu setzen und den besten Weg zu wählen, um die Motive zu befriedigen, setzt sie ihm selbst Ziele. Vielleicht weil sie denkt, diese Ziele würde ich mir setzen, wenn es meine Aufgabe wäre, und diesen Weg würde ich wählen, wenn ich selbst handeln müsste – vorausgesetzt sie verfügt überhaupt über die gleiche Kompetenz wie der Mitarbeiter. Der Mitarbeiter aber verfolgt nun ein Ziel und geht den vorgegebenen Weg, ohne darüber nachzudenken, ob es einen besseren Weg der Motivbefriedigung gäbe, ja vielleicht setzt er den Weg sogar so um, dass das Motiv, das ihm ja nicht bekannt ist, gar nicht befriedigt wird. Noch blöder wenn sich Probleme in der Umsetzung auftun, die niemand vorhergesehen hatte, und nun der Mitarbeiter Alternativziele und -wege erarbeiten muss, ohne genaue Kenntnis, welches Motiv denn eigentlich befriedigt werden soll. Er kennt ja nur das Ziel.

Steve Jobs sagte mal: »It doesn’t make sense to hire smart people and tell them what to do; we hire smart people so that they can tell us what to do.«

Gründe für das Führen mit Zielen

Warum geben Führungskräfte Ziele vor anstelle von Motiven?

- weil Ziele präziser scheinen

- weil es zeitsparender scheint

- weil ihnen selbst nicht klar ist, was eigentlich ihre Motive sind

- weil sie ihre eigene Kompetenz überschätzen

- weil sie die Kompetenz des Mitarbeiters unterschätzen

- weil sie ihrer eigenen Steuerung mehr vertrauen als der Steuerung des Mitarbeiters

- weil sie denken, dass das Ziel zu wenig ambitioniert wäre, wenn es der Mitarbeiter selbst wählt

Aber es geht auch anders

Nehmen Sie sich bei der nächsten Delegation mal vorab ein paar Minuten Zeit und fragen Sie sich: Was sind meine Motive?

Und dann beginnen Sie die Delegation, indem Sie über Ihre Motive sprechen, also das „Warum“, ehe sie dann vielleicht konkreter besprechen, was und wie die Aufgabe angegangen werden soll. Vielleicht vertrauen Sie der Expertise des Mitarbeiters sogar so sehr, dass Sie ihn selbst Ziel und Weg spezifizieren lassen. Das ist Führen mit Motiven.

Im Übrigen muss man dann einem Vorschlag nicht blind folgen. Das gilt auch für den Zahnarztbesuch: Wenn er Ihnen einen Behandlungsvorschlag macht, können Sie auch immer noch hinterfragen, warum er dieses Ziel und jenen Weg vorschlägt. Das ist vielleicht unüblich, aber möglich und sinnvoll. Denn natürlich kann auch der Arzt geleitet sein, Maßnahmen vorzuschlagen, die eher seinen als Ihren Interessen dienen.

Be inspired!

P.S. Inspirierende Führungstrainings zu diesem Thema und anderen finden Sie hier: ITO Führungstrainings

- Veröffentlicht in Inspiring Leaders

Anybody Can Be Amazing

A few takeaways from my 25th university reunion at Brown University that you might find interesting:

1. Anybody can be amazing

A friend of mine, now professor at the University of Maryland, brought this to my attention, even if unintendedly: She was talking about a colleague of hers and how amazing she and her work was.

Now I don’t know this colleague or her work and it also might be a bit of a stretch: but the way she talked about that colleague made me realize one thing that I hadn’t really been thinking about since graduating. And that is: anybody can be amazing. And the reason that so many are not, is a gross neglect on the part of their educators, managers and peers. People want to do amazing things. And each and one in their own right is able to do so. We can and want to make a difference. It’s just that so many of us lose that after graduating and we stop striving to do amazing stuff and we and the people around us are content that what we do is mediocre.

Now there’s a lot we can and should do about that. Let’s start with a bold statement about ourselves: I can do something amazing. And continue with: My staff can do something amazing. Yes, it’s that simple. Just stay hungry and don’t settle with anything less than amazing.

2. What’s inspiring

In my daily job as a consultant I typically talk to people that are interested in the same things as I: like agile leadership, sales excellence, training methods, assessment and transformation.

And it hasn’t occurred to me for a long time that as diverse as people seem, that I actually deal with only a tiny portion of people. What I miss out, I came to realize by talking to old friends that work in all sorts of fields – all of them quite foreign to me. And what they had to say, inspired me in ways I hadn’t thought possible.

I spent time with a bartender, a professor for computer science, a film maker, a lobster fisherman. I didn’t seek out to talk to them because I needed something for my job. I was just hanging out really.

But when I came back, I had all that with me. And without planning to, I suddenly started using small things that they had shared with me, in ways no one of us could’ve come up with if we had wanted to.

That reminded me that as a young student at Brown I often had to bridge the time between two classes. And because I had nothing better to do, I sat in classes that I did not attend on subjects that I did not understand – really just to pass the time. Soon I made the interesting observation though that whatever people talked about had an inspiring effect on me. My brain seemed to pick up certain things and placed them in my own field of knowledge thus adding something to it that I otherwise wouldn’t have thought of.

So I realized that inspiring people does not mean to tell someone what to do or how to do it. It’s not about passing on information on something they need to know. It’s definitely not telling people what you know better than them.

What’s really inspiring is hearing something that you were not interested in before, that you did not need, that didn’t directly impact your work – BUT: that allowed you to make new associations. To go beyond what’s obvious. To literally think out of the box.

So the lesson is: If you’re only interested in what you need to be interested in, you miss out on a lot. The most interesting, insightful and inspiring discussions you will probably have with people that do something completely different than you.

3. What’s perfect

The two best dinners I had on my trip were at Sushi Nakazawa in Manhattan, New York and at Erica’s Seafood in Harpswell, Maine.

One was at a fancy restaurant and the most expensive dinner I ever had, the other one of the cheapest that was literally in a garage with two selfmade lobster steamers. But I enjoyed both immensely and I would have a hard time saying which was better. What both restaurants shared, was the desire to make something perfect. It’s not the price that matters. It’s not the location that’s crucial. Anything and anywhere perfection is possible – if there are people that are not content with anything less.

When we Germans sometimes belittle Americans for being overenthusiastic or exaggerating, we miss an important point: Only the ones who believe they can land on the moon, might actually end up on it.

With that, I end for today.

See you next time!

- Veröffentlicht in Inspiring Leaders